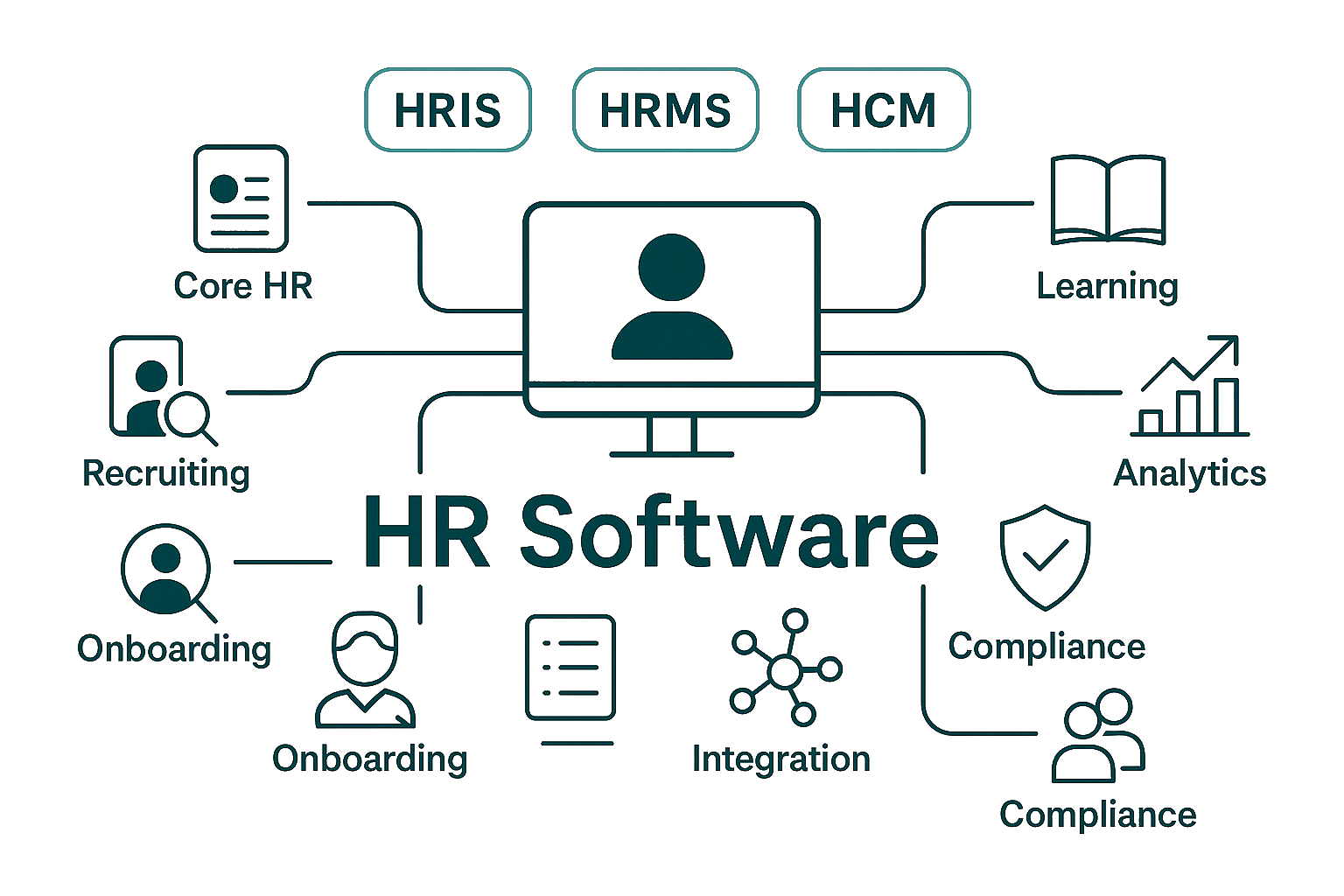

Was bedeutet „HR-Software 2025“ konkret – und wie kommst du von Schlagworten zu belastbaren Entscheidungen? Kurz gesagt: HR-Software ist der digitale Betriebskern für alle Personalprozesse – von Stammdaten, Zeit & Abwesenheit, Recruiting und Onboarding über Performance & Learning bis zu Analytics, Compliance und sicheren Integrationen in Payroll/Finance/Identitäten. Dieser Leitfaden beantwortet die praktischen Fragen: Welche Systemklassen (HRIS/HRMS/HCM) sind relevant? Wie sehen sinnvolle Module und Architekturen aus? Worauf kommt es bei Daten, Integrationen und Sicherheit wirklich an? Und wie triffst du als KMU, Mid-Market oder Enterprise eine Entscheidung, die in zwei Jahren noch trägt? Für eine direkt einsatzfähige Orientierung (Kriterien, Shortlist, Demos) lohnt der Einstieg über die kuratierte Übersichtsseite find-your-hr.de/hr-software-auswahl/.

HRIS (Human Resource Information System) bezeichnet den Daten- und Prozesskern: Personalstammdaten, Organisation, Verträge, Dokumente, Zeit & Abwesenheit, Berechtigungen. HRMS/HCM (Human Resource Management System / Human Capital Management) spannt zusätzlich Talentfunktionen auf: Recruiting/ATS, Onboarding, Performance & Ziele, Compensation, Learning/Skills, interne Mobilität – plus People Analytics als Auswertungsschicht. In der Praxis überschneiden sich die Klassen; entscheidend ist nicht der Aufkleber, sondern ob die Lösung eure Muss-Ziele erfüllt (z. B. fehlerarmer Payroll-Export, mobile Abwesenheiten, Audit-Trails) und sich sauber in eure Systemlandschaft einfügt.

Wer tiefer einsteigen will, findet auf dem Blog von Find-Your-HR aktuelle Vertiefungen – u. a. zu Zeit- & Abwesenheitsplanung, Payroll in HR-Software, People Analytics & Reporting sowie Einführung: Die ersten 100 Tage.

Module, die in Projekten tragen – mit Outcomes statt Feature-Listen

Kein Team startet mit der kompletten Suite. Die Projekte, die ruhig laufen, beginnen mit einem klaren Kern und bauen von dort aus: Core HR → Zeit/Abwesenheit → Onboarding/ATS → Payroll-Export → Performance/Ziele → Learning/Skills → Reporting/Analytics. Der Gedanke dahinter ist simpel und sehr menschlich: erst Ordnung in die Stammdaten, dann die täglichen Routinen stabilisieren, danach die Erlebnisse rund um Eintritt, Leistung und Entwicklung verbessern – und zum Schluss die Wirkung in Zahlen sichtbar machen. Die Matrix unten fasst zusammen, worauf es je Modul wirklich ankommt, welches Potenzial darin steckt und wo die wichtigsten Anschlusspunkte liegen.

| Modul | Was fachlich zählt | Wirkungspotenzial im Alltag | Integrationsanker |

|---|---|---|---|

| Core HR (Stammdaten) | Versionierte Person/Vertrag/Organisation, saubere Dokumente, nachvollziehbare Audit-Trails | konsistenter Datenkern; weniger Rückfragen; reibungsärmere Übergaben Richtung Payroll und Finance | ERP-Kostenstellen, DMS, IDP/SSO (SAML/OIDC), SCIM-Provisioning |

| Zeit & Abwesenheit | Plan→Ist-Logik, mobile Erfassung, Regelwerke/Rundungen, Schichten | schnellere Genehmigungen; weniger Zuschlags- und Rundungsfehler; bessere Personaleinsatzplanung | Payroll-Delta, BI/Projekte, Compliance-Nachweise |

| Recruiting/ATS & Onboarding | klare Scorecards, verlässlicher Vertragsworkflow, E-Signatur, „Day-1-Ready“ | weniger Medienbrüche; planbare Starts; einheitliche Kandidatenentscheidungen | SSO, DMS, IT-Provisioning, Position Management |

| Performance & Ziele | terminierte Check-ins, Kalibrierung, OKR-Anbindung | pünktlichere Feedbackzyklen; klarere Prioritäten; greifbare Entscheidungsgrundlagen | Learning/Skills, Analytics |

| Learning & Skills | Curricula, Due-Dates, Wiederholungen, Skill-Profile | höhere Erfüllung von Pflichttrainings; sichtbarere Qualifikationen; mehr interne Wechsel | LMS-Kataloge, SSO, Reporting |

| People Analytics | semantische KPI-Schicht, Historisierung, Self-Service | schnell verfügbare Kennzahlen; weniger Ad-hoc-Excel; fokussiertere Management-Runden | DWH/BI, ERP, Zeit/ATS/HRIS |

Core HR (Stammdaten): Hier entsteht Ruhe im System. Technisch heißt das: ein effective-dated Datenmodell (Änderungen mit valid_from/valid_to), eindeutige Schlüssel (lieber UUID als Personalnummer), nachvollziehbare Dokument-Versionen und ein leicht zu lesender Datenvertrag. Menschlich heißt es: HR, Payroll, IT und Finance meinen dasselbe, wenn sie „Kostenstelle“ sagen. Ein mittelständischer Produktionsbetrieb hat es so gelöst: Vor dem Go-Live wurden alle „Freitext“-Felder (z. B. Arbeitszeitmodell) in gepflegte Code-Listen überführt und in kurzen Brownbags erklärt. Seitdem laufen Rückfragen merklich strukturierter – weniger „Was bedeutet das?“ und mehr „Wie lösen wir den Sonderfall?“.

Core HR in der Integration: SSO (SAML/OIDC) nimmt Passworthürden, SCIM sorgt dafür, dass Nutzer:innen und Rollen dorthin gelangen, wo sie hingehören – und beim Offboarding auch wieder verschwinden. In der Praxis hilft eine wiederkehrende Rezertifizierung: Quartalsweise bestätigen HR-Leads und IT, dass Rollen noch passen. Klingt bürokratisch, fühlt sich im Alltag aber wie eine Sicherheitsleine an.

Zeit & Abwesenheit: Hier entscheidet sich, ob Abrechnungstage entspannt sind oder hektisch. Plan→Ist-Logik, Rundungen (etwa Taktungen), Schichtwechsel, Zuschlagsfenster und Offline-Fälle sollten vor dem ersten Export als Regeln stehen – nicht als Bauchgefühl. In einem Schichtbetrieb hat es geholfen, Zuschläge am Schichtende zu bewerten statt am Kalendertag: Die Diskussionen kurz vor dem Monatsabschluss wurden spürbar weniger, weil die Regel dem Leben in der Halle entsprach. Gute Ergänzung: ein „Red-List“-Report, der vor dem Export offene Zeitfreigaben, widersprüchliche Abwesenheiten oder abgelaufene Kostenstellen sichtbar macht.

Recruiting/ATS & Onboarding: „Day-1-ready“ ist keine Floskel, sondern das Ergebnis einer einfachen Kette: strukturierte Scorecards → Entscheidung im Tool → Vertragsworkflow mit E-Signatur → automatisierte IT-Provisioning-Tasks (IDP/MDM/Assets). In einem schnell wachsenden Dienstleister hat das die Zahl der Day-1-Tickets in der IT spürbar reduziert – weil HR, Hiring Manager und IT anhand derselben To-do-Liste arbeiteten. Nicht heroisch, aber wirkungsvoll.

Performance & Ziele: Wirksam wird es, wenn der Prozess leicht ist (klare Termine, kurze Formate), Kalibrierung in festen Fenstern passiert und die Bewertung mit Zielen/OKR verknüpft ist. Eine Führungskraft berichtete nach der Umstellung: „Wir reden endlich weniger über die Form und mehr über die Fortschritte.“ Genau darum geht es.

Learning & Skills: Zwei Welten treffen sich: Pflichtschulungen, die einfach erledigt sein müssen – und Entwicklung, die Lust machen darf. Technisch braucht es Curricula, Due-Dates, Wiederholungen und Skill-Graphen. In regulierten Bereichen ist ein „Compliance-Gate“ hilfreich: Ohne Nachweis bleibt der Zugriff auf sensible Systeme eingeschränkt. Das motiviert nicht jeden, aber es verhindert überraschende Lücken.

People Analytics: Erst die Semantik, dann das Dashboard. Ein gemeinsames KPI-Glosar verhindert Zahlenspiele („Headcount nach welchem Stichtag?“). Wenn Teams ihre Standardfragen selbst beantworten können, wird die wöchentliche Runde ruhiger – weniger Sammeln, mehr Entscheiden. Für den Einstieg lohnt der Deep-Dive „People Analytics – von Rohdaten zu Entscheidungen“; rund um Zeiterfassung und Arbeitszeitkonten helfen Mobile Zeiterfassung und Überstunden & Arbeitszeitkonten.

Cloud vs. On-Premise: Architekturentscheidung mit Compliance-Folgen

Ob Cloud oder On-Premise – am Ende willst du nachts ruhig schlafen. In der Cloud nehmen dir Anbieter viel Betrieb ab und liefern regelmäßig Verbesserungen. On-Premise behältst du die Zügel komplett in der Hand, trägst aber auch die gesamte Betriebsverantwortung. Unabhängig vom Modell gilt: Die DSGVO ist einzuhalten, Informationssicherheit muss belegbar sein (z. B. ISO/IEC 27001, SOC 2, BSI C5), und Rollen/Rechte brauchen gelebte Governance.

| Kriterium | Cloud (SaaS) | On-Premise | Praxis-Hinweis |

|---|---|---|---|

| Time-to-Value | schneller Nutzen durch Standards und regelmäßige Releases | mehr Anlauf durch Eigenbetrieb und Customizing | ein kleiner PoC mit Echtdaten bringt Teams schneller auf eine Linie |

| Security/Compliance | Zertifikate/Artefakte vorhanden; Shared-Responsibility | volle Nachweisführung intern | „Wer verantwortet was?“ einmal sauber dokumentieren – spart später Zeit |

| Integrationen | APIs/Webhooks, Marktplätze, SCIM/SSO meist an Bord | volle Kontrolle, mehr Eigenaufwand | Delta-Strategie & Idempotenz vor dem Go-Live durchspielen |

| TCO über mehrere Jahre | planbare Opex | ausgeprägte Capex & laufender Betrieb | Releases, Tests, Audits und Schulungen bewusst einplanen |

Betriebssicht, menschlich gedacht: In SaaS kümmerst du dich mehr um Prozesse, Rollen, Datenqualität – weniger um Patching und Hochverfügbarkeit. On-Premise bist du auch Rechenzentrumsbetreiber: Backups, Restore-Proben, Monitoring, Härtung, Notfallübungen. Beides ist legitim; entscheidend ist, dass ihr das bewusst wählt und nicht „hineinrutscht“.

Datenresidenz & Verschlüsselung: Kläre früh: Wo liegen Primär- und Backupspeicher? Wer verwaltet Schlüssel? Wie ist Ruh- und Transportverschlüsselung umgesetzt? Für On-Premise kommen HSM-Konzepte und Offsite-Backups dazu. Der praktische Nutzen: Datenschutzfragen lassen sich sachlich beantworten, statt sie im Projekt zu vertagen.

Release- & Change-Governance: Cloud-Releases fühlen sich dann gut an, wenn ihr eine Sandbox früh hebt, eine kleine Regression-Suite laufen lasst und kurz vor Payroll ein gemeinsames „Freeze“ vereinbart. On-Premise gelten die gleichen Regeln – zusätzlich hilft eine geübte Rollback-Routine. Das nimmt Druck aus den letzten Tagen des Monats.

Skalierung & Performance: In der Cloud kommen Engpässe oft eher durch Integrationen (API-Limits, Event-Reihenfolgen) als durch reine Rechenleistung. On-Premise sind Hardware, Datenbank-Tuning und Caching deine Stellschrauben. In beiden Welten bewährt sich eine schlichte Orchestrierung: erst Zeiten bestätigen, dann exportieren; erst Simulation, dann finaler Lauf.

Kosten & Verträge: Eine nüchterne Mehrjahresbetrachtung, die Migration, Tests, Hypercare, Schulungen und Audits enthält, macht Gespräche mit Management und Betriebsrat entspannter. Im Vertrag helfen klare SLAs, definierte Subprozessoren, Exportfähigkeit (Portabilität) und ein realistischer Exit-Plan – nicht weil man ihn nutzen will, sondern weil er gute Architekturdisziplin erzwingt.

Integrationsrealität 2025: Datenvertrag, Delta & Idempotenz statt „Schnittstelle“

„Wir haben eine Schnittstelle“ ist schnell gesagt. Ruhe im Betrieb entsteht erst, wenn alle Beteiligten dieselbe Semantik teilen. Stell dir den Datenvertrag als kompaktes Handbuch vor, das HR, Payroll, Finance und IT gemeinsam geschrieben haben – und das in der Schublade liegt, wenn’s mal ruckelt.

Datenvertrag – verständlich, nicht akademisch: Für jedes Feld: Name, Typ, Pflicht, System of Record, erlaubte Werte (Code-Liste) und ob/wie sich das Feld im Zeitverlauf ändert (effective-dated). Dazu kommen Fehlerklassen (Fachfehler, Plausibilisierung, Systemfehler) mit klaren Ownern. Der Effekt im Alltag: Wenn etwas klemmt, weiß man wen man anspricht und was genau zu tun ist.

Delta statt Vollabzug: Exporte sollen Änderungen transportieren – nicht alles. Joiner, Mover, Leaver; Vertrags- und Entgeltänderungen; Abwesenheiten und Zuschläge. Retro-Korrekturen laufen in einer eigenen Welle, sauber ausgewiesen. Das erleichtert Prüfungen bei Kanzleien oder Payroll-Providern und reduziert Diskussionen über „wann ist was entstanden?“

Idempotenz & Replay: Jede Änderung trägt einen stabilen dedupe_key (z. B. System-ID + Event-Typ + Zeitraum). Kommt ein Paket erneut an, ändert sich dadurch nichts Unbeabsichtigtes. Eine kleine manifest.json (Quelle, Version, Zeitraum, Prüfsummen) und ein Run-Protokoll (angenommen/abgewiesen, mit Begründung) sparen Zeit in der Klärung – und liefern Audit-Futter ohne Extraaufwand.

Beobachtbarkeit & Betrieb: Es genügt, wenige Dinge konsequent zu messen: Durchsatz, Fehlerraten nach Klasse, Zeit bis Behebung. Eine Dead-Letter-Queue mit ausreichendem Kontext (Payload, Fehlermeldung, Referenz-ID) erlaubt es, Fehler nachvollziehbar zu kurieren statt sie im E-Mail-Postfach zu verstecken. Das Team lernt dadurch sichtbar – und die Anzahl der „Überraschungen“ nimmt erfahrungsgemäß ab.

Cutoffs, Simulation, Freigaben: Drei Schritte, die Routine schaffen: ein Vorab-Lauf (Simulation), ein gemeinsamer Cutoff (ab dann keine Änderungen mehr), dann der finale Export/Import. Ein „Red-List“-Report vor dem Cutoff (Pflichtfelder, offene Zeitfreigaben, widersprüchliche Abwesenheiten, abgelaufene Dimensionen) wirkt wie der Sicherheitsgurt im Auto: Man hofft, ihn nie zu brauchen – ist aber froh, wenn er da ist.

Die typischen Brücken – auf eine Seite gebracht:

| Systemverbund | Daten & Events | Richtung | Technik/Beleg | Kritikalität |

|---|---|---|---|---|

| HRIS ↔ ERP/Finance | Org/Dimensions, Kostenstellen/Profit-Center | bi-direktional | REST/CSV mit Zeitplan; Change-Protokolle | hoch |

| HRIS → Payroll (Kanzlei/Provider) | Stamm, Bewegungen, Abwesenheiten/Zuschläge | outbound | CSV/API + manifest.json + dedupe_key | hoch |

| HRIS ↔ Zeit/Schicht | Plan→Ist, Salden, Regelverstöße | bi-direktional | API/Webhooks; Retry/Dead-Letter | hoch |

| HRIS ↔ IDP/SSO/IGA | Joiner/Mover/Leaver, Rollen | bi-direktional | SAML/OIDC + SCIM; Rezertifizierung | hoch |

| HRIS → BI/DWH | KPI-Schicht, Historisierung | outbound | ETL/ELT; Datenkatalog | mittel |

Praxisbeispiel Payroll-Export (mit Kanzlei): Ein mittelständisches Unternehmen hat den monatlichen Export in drei Rituale gegossen: Simulation mit Testimport bei der Kanzlei, Cutoff im gemeinsamen Kalender, finaler Lauf mit Importbeleg. Abgewiesene Ereignisse landen automatisch in einer Dead-Letter-Queue, die HR-Ops täglich sichtet. Der messbare Effekt variiert von Fall zu Fall – greifbar ist aber fast immer, dass die Diskussion weg vom „Wer hat’s verbockt?“ hin zu „Wie beheben wir’s dauerhaft?“ wandert.

Praxisbeispiel Zeitwirtschaft: Mobile Stempelungen kommen per Webhook; wenn das HRIS mal nicht erreichbar ist, puffert das Zeitsystem die Ereignisse und liefert geordnet nach. Idempotenz im HR-Kern sorgt dafür, dass Nachlieferungen keine Dopplungen erzeugen. Hilfreich ist außerdem ein kleiner „Late-Arrivals“-Report, der klärt, ob verspätete Stempelungen noch in den aktuellen Lauf oder in eine Retro-Welle gehören. Das macht Monatsenden überschaubarer.

Praxisbeispiel Identity & Berechtigungen: SCIM versorgt Zielsysteme mit den richtigen Gruppen, De-Provisioning greift verlässlich beim Offboarding, und eine Rezertifizierung alle paar Monate räumt Altlasten aus. Das ist weniger „Technik fürs Technikherz“ als aktiver Risikoschutz – und entlastet HR und IT, weil weniger manuelle Nacharbeiten anfallen.

Go/No-Go-Fragen aus echten Projekten: Ist der Datenvertrag versioniert und auffindbar? Läuft Delta-Export mit Idempotenz in der Sandbox stabil? Gibt es eine Dead-Letter-Queue mit Owner-Logik? Werden Importbelege zentral archiviert? Ist „Freeze vor Payroll“ gemeinsam eingeplant? Wenn eine dieser Antworten wackelt, lohnt eine Iteration vor dem Livegang – die investierte Woche zahlt sich meistens vielfach aus.

Wenn du tiefer in die angrenzenden Abläufe einsteigen möchtest: Zeit- & Abwesenheitsplanung zeigt typische Stolperstellen im Alltag, Payroll-Automatisierung beschreibt tragfähige Exportstrecken – und People Analytics erklärt, wie aus den sauber integrierten Daten echte Steuerungsimpulse werden.

Datenmigration & Qualität: „Red-List“ vor Export, nicht danach

Die meisten Projektpannen sind Datenpannen. In der Praxis bewährt sich diese Abfolge:

- Inventur & Glossar: Welche Felder existieren wo? Welche sind führend? Einheitliche Codes, Schlüssel, Pflichtfelder. Ein knappes Feld-Glossar (eine Seite) verhindert 80 % der Missverständnisse.

- Dry Runs: Mindestens zwei Probeladungen mit Echtdaten (anonymisiert) – Abweichungen dokumentieren, Delta-Logik prüfen, Idempotenz testen.

- Pre-Payroll-Gate: Blockierende Checks (Bank/Steuer-ID/SV-Nr., offene Zeiten, widersprüchliche Abwesenheiten) vor Cutoff. Export nur bei „grün“.

Begleitende Deep-Dives: Payroll-Automatisierung und Audit- & Revisionssicherheit.

Welche HR-Software passt zu wem? Größenklassen, Industrien, Beispiel-Stacks

Start-ups < 200 MA: Leichtgewichtige Cloud-Kerne mit ESS/MSS, Mobile, Standard-Integrationen. Beispiele: Factorial (inkl. DATEV-Export/Apps), Kenjo (DACH-Fokus, DATEV-Strecken), Humaans (API-freundlich für verteilte Teams).

KMU/Mid-Market 200–1.000 MA: Modulare Suiten mit stabilen APIs und sauberem Payroll-Export. Beispiele: HRworks, jacando, rexx systems. Ergänzend lohnt der Blick in angrenzende Systeme über find-your-erp.de (Kostenstellen/Controlling) und find-your-esg.de (ESG-Reporting).

Enterprise/reguliert > 1.000 MA: Cloud mit EU-Residency & Artefakten (ISO/SOC/C5) oder On-Premise; strenges Rollenmodell (SoD), Rezertifizierung, Release-Freeze vor Payroll. Passende Lesetipps: Internationale Payroll und Compensation & Benefits.

Fallstudie (anonymisiert): Vom Excel-Wildwuchs zum integrierten HR-Kern in 16 Wochen

Ausgangslage: 380 MA, Maschinenbau (DACH), Schichtbetrieb. Stammdaten in Excel, Urlaube per E-Mail, Zeiterfassung am Terminal ohne digitale Freigaben. Payroll via Kanzlei (DATEV). ERP mit sauberer Kostenstellenlogik.

Ziele: Single Source of Truth, mobile Abwesenheiten, revisionssichere Dokumente, fehlerarmer Payroll-Export (Delta+Idempotenz), KPI-Transparenz (Fehlzeiten/Überstunden), Go-Live vor Jahreswechsel.

Vorgehen: Kuratiertes Shortlisting über Find-Your-HR (Profilkriterien: 200–500 MA, DACH, Schicht, DATEV, SSO). Demos mit identischen Szenen: „Urlaub mit Vertretung“, „Zeit → Zuschlag“, „Vertrag & E-Signatur“, „Payroll-Delta mit manifest.json“. Bewertung im Team via Scorecards (Fachlichkeit, Integration, Security/Datenschutz, TCO). Parallel: Daten-Glossar, Pflichtfelder, zwei Dry Runs.

Entscheidung & Umsetzung: Auswahl einer DACH-Suite mit klarer DATEV-Exportstrecke, SCIM-Provisioning und leichtgewichtigem BI-Export. Integrationen: Zeitterminals (CSV-Delta), ERP-Kostenstellen (REST). Pre-Payroll-Gate mit „Red-List“ (Bank/Steuer-ID/SV-Nr., offene Zeiten, widersprüchliche Abwesenheiten); Release-Freeze −5 Arbeitstage vor Payroll. Outcome nach 3 Monaten: Payroll-Korrekturen −73 %, Ticketvolumen zum Lohnschein −48 %, Time-to-Approve Urlaub < 24 h, HR-KPI-Dashboard wöchentlich für Finance.

Lessons Learned: (1) „Standard vor Customizing“ schützt Timeline & Auditfähigkeit. (2) Delta+Idempotenz ist kein Technik-Detail, sondern Betriebssicherheit. (3) Gesperrte Pflichtfelder im Onboarding vermeiden 80 % der Fehler. (4) Micro-Learning & Sprechstunden schlagen die Gießkannen-Schulung.

Auswahlprozess ohne Bauchgefühl: schlanker Pfad mit Entscheidungsmatrix

- Ziele & KPIs (z. B. First-Time-Right > 98 %, Time-to-Approve < 24 h, Nachberechnungsrate < 5 %).

- Anforderungskatalog (Muss/Soll/Kann; Integrationen; Daten/DSGVO; Rollen/SoD).

- Longlist → Shortlist (Profil: Größe, Regionen, Regulatorik; 3–6 Systeme).

- Demos & PoC (identische Agenden, echte Daten, PoC auf riskanten Flows).

- TCO (36 Monate) & Vertrag (Lizenzen, Services, Integration, Tests, Hypercare; AVV/TOMs; SLA; Exit).

- Go/No-Go (Board mit HR/Payroll/Finance/IT/Datenschutz; Entscheidungslog).

Bewährte Deep-Dives dazu: „Demos richtig nutzen“, „7 Fallstricke in der Auswahl“ sowie ERP-Ergänzungen im ERP-Blog.

Entscheidungsmatrix (kompakt)

| Kriterium | Prüfbeleg | Gewichtung | Kandidat A | Kandidat B | Kandidat C |

|---|---|---|---|---|---|

| Payroll-Export: Delta+Idempotenz | Exportpaket + Importbeleg Kanzlei | Sehr hoch | ✔︎ | ✔︎ | △ |

| Zeit/Abwesenheit mobil & Regeln | Live-Demo mit Edge-Cases | Hoch | hoch | mittel | hoch |

| SSO/SCIM & Rezertifizierung | Test gegen IDP, Audit-Log | Hoch | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |

| Reporting/Analytics | Standardberichte + Export | Mittel | hoch | hoch | mittel |

| 36-Monats-TCO | Worksheet + Annahmen | Korrektur | −10 % | +5 % | 0 % |

Governance & KPIs, die deinen Betrieb ruhig halten

- First-Time-Right Payroll > 98 % (Anteil korrekt übergebener Lohnläufe ohne Nachberechnungen).

- Time-to-Approve < 24–48 h (Urlaub/Änderungen); Self-Service-Quote +20 pp nach 3 Monaten.

- Defects P0/P1 pro Release: 0/≤ 2 (mit Workaround); Ad-hoc-Reporting < 15 min.

- Release-Freeze −5 Tage vor Payroll; nur P1-Fixes mit CFO/CHRO-Signoff; Regression-Suite mit 30–50 Flows.

- Rollen/SoD & Rezertifizierung quartalsweise; HR-Admin ≠ Payroll-Freigabe; Manager ≠ eigene Daten.

Als praktische Ergänzung lohnt der Blick in Payroll-Automatisierung und Einführung – die ersten 100 Tage.

Konkrete Anbieter-Beispiele (bekannt & bewusst „kleiner“): ein realistischer Blick

- Factorial × DATEV – pragmatischer Ansatz für KMU mit vorbereiteten Payroll-Strecken.

- Kenjo × DATEV – DACH-Fokus, klare Setup-Guides, schneller Start für Start-ups/Scale-ups.

- Humaans – leichtgewichtiger HR-Kern mit starkem API-Fokus für global verteilte Teams.

- HRworks, jacando, rexx systems – DACH-Suiten mit breiter Modulabdeckung und stabilen Payroll-Schnittstellen.

Kurze FAQ – ohne Floskeln

Wann lohnt der Umstieg von Excel? Sobald mehr als eine Abteilung mit Personaldaten arbeitet oder Payroll-Exporte/Reporting regelmäßig manuell korrigiert werden. Ab ~100 MA spart eine Cloud-Suite messbar Zeit, Fehler und Diskussionen.

Cloud oder On-Premise? Architekturfrage: Braucht ihr maximale Geschwindigkeit/Integrationen (Cloud) oder maximale Gestaltungsfreiheit/Intervall-Releases (On-Prem)? Die DSGVO gilt in beiden Fällen – entscheidend sind Artefakte und Prozesse.

Wie verhindere ich Payroll-Chaos? Delta-Exports + Idempotenz, Pre-Payroll-Gate, Vier-Augen-Freigaben, Release-Freeze, Regression-Suite. Technik plus Disziplin.

Welche drei Dinge zuerst? (1) Datenvertrag (Felder/Codes/Owner). (2) Identische Demo/PoC-Szenen mit echten Edge-Cases. (3) Scorecards + Entscheidungslog – gegen Bauchgefühl.

Fazit: „HR-Software 2025“ ist kein Logo-Thema, sondern eine Architektur- und Governance-Entscheidung über Datenqualität, Integrationsdisziplin, Sicherheit und Betrieb. Wenn du ohne Umwege starten willst, nutze die kuratierte Einstiegsseite find-your-hr.de/hr-software-auswahl/ – dort bekommst du Kriterien, Shortlist-Hilfe, Demo-Leitfäden und Praxis-Checklisten. Für die generelle Marktsichtung unterstützt find-your-software.de; angrenzende Systementscheidungen decken find-your-erp.de (Finance/ERP) und find-your-esg.de (ESG-Reporting) ab. Mit diesem Setup wird aus Buzzwords ein tragfähiger HR-Kern – messbar, auditierbar und anschlussfähig.